2024年12月18日号 12面 掲載

エルダースピーク を考える 「私は幼稚園からやり直しということなのでしょうか?」/医療法人社団 悠翔会 佐々木淳氏【連載第63回】

エルダースピークとは?

「ゆきちゃん、どうしたの? ここがかゆいの?後で薬を塗ってあげるから待っててね」

高齢者施設で、施設看護師がある女性入居者に声をかけていた。

看護師があたふたと出ていった後、彼女は曇った表情でこう言った。

「私は幼稚園からやり直しということなのでしょうか。もうすぐお迎えを待っているというのに」

チャーミングで小柄な彼女は、そのフロアでもマスコット的な存在感がある。そのためなのか、スタッフは彼女を「ちゃん」付けで呼ぶ。スタッフは親しさの表現のつもりなのかもしれない。しかし、90余年の歳月を礼節正しく生きてきた彼女にとって、それは必ずしも心地よい関係性ではない。

私たちは他人に対して、特に自分の両親や祖父母と同世代の人たちに「どうしたの?」「かゆいの?」「待っててね」などと声をかけることがあるだろうか。身内ならともかく、まったく異なる人生を生きてきた大人に対して、このようなコミュニケーションは普通はとらないはずだ。彼女は不躾なスタッフのコミュニケーションに対して、それでも抵抗することなく彼らのケアに身を委ねている。

介護拒否(BPSD)を誘発し現場に負担を生じさせる

要介護高齢者や認知症の人に対して、赤ちゃん言葉のような話しかけ方をする専門職をいまだに時々見かけるが、このようなコミュニケーションを「エルダースピーク(Elder Speak Communication)」という。

このエルダースピークが、実は認知症の人の介護拒否を含むBPSDの大きな要因になっている。

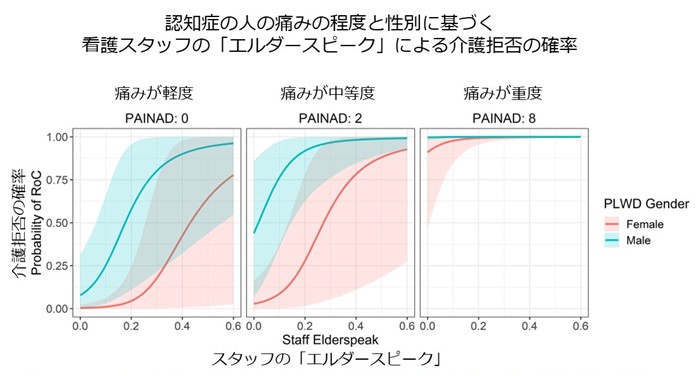

一昨年、米国の急性期病院である研究が行われた。16人の認知症の人と53人の看護・介護スタッフによる88回のケア場面でのコミュニケーションを記録、エルダースピークと介護拒否スコアの関連を評価した。

その結果、ほぼすべてのケア場面(96.6%)でエルダースピークが何らかの形で使われ、うち半数(48.9%)で介護拒否がみられた。エルダースピークが10%減少すると介護拒否は77%減少、その程度(スコア)も16%と大きく減少した。

Elderspeak communication and pain severity as modifiable factors to rejection of care in hospital dementia care. J American Geriatrics Society, Volume: 70, Issue: 8 : 01 June 2022 より佐々木改変

介護拒否(BPSD)の原因はもちろん不適切なコミュニケーションだけではない。例えば便秘や掻痒などの身体症状もその要因となることは周知の事実だ。この研究では性別や疼痛と介護拒否の関係も合わせて評価されたが、痛みの程度が強いほど介護拒否が生じやすいこと、エルダースピークの影響は痛みが重度の場合には小さいが、軽度の場合にはより大きく出現すること、そして女性よりも男性にその傾向が強いことも明らかになった。

2008年、同じく米国・カンザス州の高齢者介護施設で行われた研究によると、エルダースピークが介護抵抗を誘発し、介護抵抗により介護コストが30%増加するとしている。ここでは施設に入居する20人の認知症高齢者に対する80回のケア場面でのコミュニケーションが分析されたが、通常の会話で生じる介護拒否の発生確率が26%に対し、エルダースピークでは55%に増加した。

ちなみにエルダースピークとされるのは「赤ちゃん言葉」だけではない。次のような表現もエルダースピークに分類される。

① 幼稚な言葉:「うんちしたい感じがするかもしれないけど、大丈夫だからね」

② 集合体(「あなた」ではなく「私たち」を主語にする):「私たちはもうベッドにいるでしょ」

③ 縮小語:「もうちょっとで離してあげるから」

④ 指令/命令:「そこに横になって。そのままゆっくりしてて。いい?」

⑤ 大げさにほめる:「鈴木さん、すごい!プロだ!」

⑥ 発言を遮る:患者「高…」看護師「高橋さんね」

⑦ 嘲笑/軽蔑:「ほら、やっぱり寒くなってきたでしょ?(笑)」

⑧ 言葉を最小化・表現の省略:「ちょっと足の指を一本借りるよ、いい?」

⑨ 韻律的特徴:高い声、歌うような声、過剰な発音・音程範囲・音量など

⑩ 介護者の意思を反映させた表現:「(私のために)薬を飲んでもらえませんか?」

⑪ 短い単語/フレーズ:「座ってください。座ってください」

⑫ 付加的疑問文:「ほら、とても楽でしょ?」

コミュニケーションの訓練でエルダースピークは減らせる

エルダースピークの「加害者」は、しばしば巧みな言い訳で自分の言動を正当化する。もちろん親しみの表現として、あるいは相手にいい気分になってもらおうと思って、良かれと思ってやっていることもあるかもしれない。敬語で接することが、堅苦しさを感じさせると思う人もいるかもしれないし、認知症の人は徐々に子供に還っていくから、という教育を受けた人もいるかもしれない。しかし、これらの表現が、高齢者、特に認知症の人の尊厳を傷つけ、結果として介護拒否という形でケアの現場に負担を生じているという事実はしっかりと認識し、改善すべきであろう。

なぜこのような声掛けをするのか、さまざまな研究が行われているが、介護者側の相手に対する「高齢・認知症でケアしなければ生きていけない人」というステレオタイプな認識がベースにあることが示唆されている。前出のカンザスでの研究では、コミュニケーションのトレーニングによりエルダースピークが減らせることも示されており、これにより介護抵抗を減らせる可能性があるともしている。

しかし、大切なのはトレーニングによってエルダースピークを減らすことではなく、年齢や疾病、障害によらず、人間同士として、相手を尊重したコミュニケーションができるか、ということであろう。これは認知症の人の介護拒否のみならず、職場のハラスメントとも構造的に類似しているように感じる。

対話の相手が自分の言動をどう受け止めるのか、空気を読むのが得意なはずの日本人が、敢えて空気を読まないのか、あるいは自分たちで空気を作っているのか。いずれにしてもエルダースピークはコミュニケーションとして成立をしていない、だからこそ認知症の人は逃避行動をとるし、その言動がハラスメントとして問題にされるのだ。

そこに本当に親しさや信頼関係があるのであれば、赤ちゃん言葉を使わなくても、相手に対する敬意があれば、それだけで十分に伝わるはずだ。そしてその関係性は、介護拒否を含むBPSDを減らし、ケアの現場の負担を軽減する。改めて対人援助におけるコミュニケーションの大切さ、そして利用者(顧客)との然るべき関係性について考えてみたい。

佐々木淳氏 医療法人社団悠翔会(東京都港区) 理事長、診療部長 1998年、筑波大学医学専門学群卒業。 三井記念病院に内科医として勤務。退職後の2006年8月、MRCビルクリニックを開設した。2008年に「悠翔会」に名称を変更し、現在に至る。